অ্যান্টিবায়োটিক: ওষুধ-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ এক বছরে ১২ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়েছে, বাংলাদেশ কতটা ঝুঁকিতে?

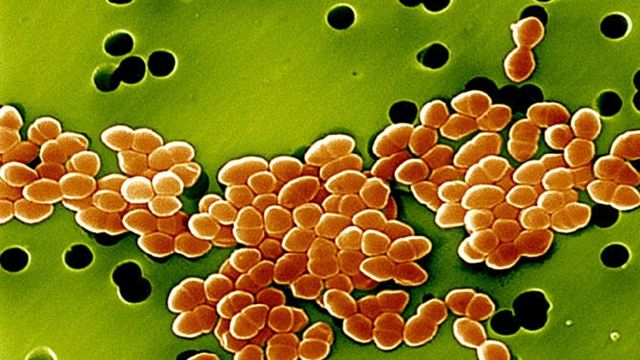

অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে ১২ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে বলে এক ব্যাপক-ভিত্তিক গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে।

এইডস কিংবা ম্যালেরিয়াতে প্রতিবছর যত সংখ্যক লোক মারা যায়, এই সংখ্যা তার দ্বিগুণ বলে গবেষণার ফলাফলে জানা যাচ্ছে।

দরিদ্র দেশগুলোতে সংক্রমণ পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ, বলছে এই গবেষণা। তবে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সবার স্বাস্থ্যের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ।

এর থেকে রক্ষা পেতে হলে ওষুধ নিয়ে গবেষণায় আরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এবং বর্তমান যেসব অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে তা প্রয়োগে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে বলে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ছোটখাটো অসুখে অ্যান্টিবায়োটিকের নির্বিচার প্রয়োগের ফলে মারাত্মক অসুখবিসুখের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা অনেকখানি কমে যায়।

আগে সাধারণ অসুখে পড়ে আরোগ্য হতো এমন সব রোগে এখন মানুষ মারা যাচ্ছে।

ব্রিটেনের স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টান্ট (এ এম আর) এখন এক গোপন মহামারিতে পরিণত হয়েছে।

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে এখনই সতর্ক না হলে কোভিড মহামারির অবসান পর এটাই বিশ্বব্যাপী এক বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে বলে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন।

এ এম আর-এর কারণে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর ওপর গবেষণার এই ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রখ্যাত সাময়িকী ল্যানসেটে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা ২০৪টি দেশে এই গবেষণা চালান।

তারা হিসেব করে দেখেছেন, ২০১৯ সালে সরাসরি এএমআর-এর কারণে বিভিন্ন রোগে গেছে ১২ লক্ষ লোক।

এর বাইরে, আরও ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এএমআর-এর সাথে সম্পর্কিত নানা অসুখে।

একই বছর এইডস-এ মারা গেছে আট লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ। আর ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে ছয় লক্ষ ৪০ হাজার জন।

এ এম আর-এ মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে নিউমোনিয়ার মতো লোয়ার রেসপিরেটরি সংক্রমণ এবং রক্তের সংক্রমণকে, যেখান থেকে পরে সেপসিস হয়।

এ ম আর এস এ (মেথিসিলিন রেজিস্টান্ট স্টেফাইলোকক্কাস অরিউস) ব্যাকটেরিয়াকে এই গবেষণায় বিশেষভাবে প্রাণঘাতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি সহ ইকোলাই এবং আরও কয়েকটি ব্যাকটেরিয়াও ওষুধ-প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করেছে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের হাসপাতাল এবং রোগীদের থেকে নেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে শিশুরা।

এ এম আর-এ মৃত্যু হয়েছে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একটি হচ্ছে শিশু, যাদের বয়স পাঁচের নীচে।

গবেষণার ফলাফলের উল্লেখযোগ্য দুটি দিক:

- সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া এবং সাহারা মরুভূমির দক্ষিণের দেশগুলোতে। এই অঞ্চলে প্রতি এক লক্ষ মানুষের মধ্যে মারা গেছে ২৪ জন।

- সবচেয়ে কম মৃত্যু ঘটেছে বেশি আয়ের দেশগুলোতে। সেখানে প্রতি এক লক্ষের মধ্যে মারা গেছে ১৩ জন।

ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের অধ্যাপক ক্রিস মারে বলছেন, এই গবেষণায় সারা বিশ্বে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাব কমে যাওয়ার প্রকৃত চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

“আমরা যদি এই লড়াইয়ে টিকে থাকতে চাই তাহলে যে এখনই দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, গবেষণা থেকে তার পরিষ্কার ইংগিতই পাওয়া যাচ্ছে,” বলছেন তিনি।

ওয়াশিংটন ডিসি’র গবেষণা প্রতিষ্ঠান ড. রামানান লক্ষ্মীনারায়ণ বলছেন, অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে যেমন অর্থের বিনিয়োগ করতে হয়, এএমআর ঠেকাতে হলে এর জন্যও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

সারা বিশ্বে কার্যকর এবং সাশ্রয়ী মূল্যে অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্কট রয়েছে। রাজনৈতিক এবং স্বাস্থ্য খাতের নেতাদের তাই এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে, বলছেন তিনি।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি কী?

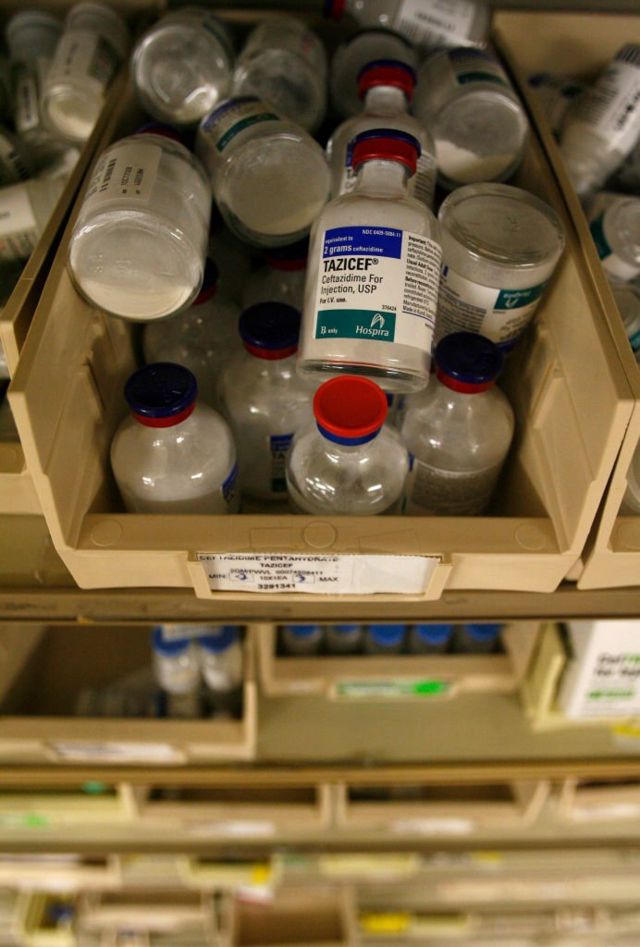

অপ্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাব, পশু-পাখির খাবারে, শাক-সবজিতে বা কৃষিকাজে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার- ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকের অনেকগুলো কার্যক্ষমতা কমে গেছে বলে বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশের রোগতত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআরের এক চলমান গবেষণায় উঠে এসেছে যে দেশে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে অন্তত ১৭টির কার্যক্ষমতা অনেকাংশে কমে গেছে।

আইইডিসিআরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান জাকির হোসেন হাবিব বলেন অ্যান্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে অনেক ওষুধই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর হয়ে পড়ছে।

“আমরা যখন মেডিকেল শিক্ষার্থী ছিলাম তখন সেফট্রিয়াক্সোন অত্যন্ত কার্যকর একটি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ছিল। কিন্তু এখন যদি রেজিস্টান্স প্যাটার্ন দেখেন – তাহলে দেখবেন আমরা যেসব জীবাণু দেখিয়েছি, তার প্রত্যেকটি অন্তত ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টান্ট।”

অর্থাৎ বিশ থেকে ত্রিশ বছর আগেও যেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকর ছিল, তা এখন অনেকাংশে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে।

এমনকি কিছুদিন আগেও যেসব অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর ছিল, সেগুলোও কার্যকারিতা হারাতে শুরু করেছে বলে বলেন মি: হাবিব।

“বাংলাদেশে কয়েক বছর আগেও ইমিপেনাম, মেরোপেনাম গ্রুপের ড্রাগ বেশ কার্যকর ছিল। কিন্তু কোভিডের সময় এই গ্রুপের ড্রাগ রোগীদের অতিরিক্ত পরিমাণে দিয়ে এটির কার্যকারিতাও নষ্ট করে ফেলছেন চিকিৎসকরা।”

মি: হাবিব বলেন, “এই গ্রুপের ড্রাগ কার্যকারিতা হারালে এরপর আমাদের হাতে আর খুব বেশি অ্যান্টিবায়োটিক থাকবে না।”

ডা. হাবিবের মতে, সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো বাংলাদেশে হাসপাতালগুলোতে এমন জীবাণুর উপস্থিতি পাওয়া গেছে যা সব ধরণের অ্যান্টটিবায়োটিক প্রতিরোধী। অর্থাৎ কোনো অ্যান্টিবায়োটিকেই ঐ জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না।

বাংলাদেশের হাসপাতালর রোগীদের দেহে অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা ও জীবাণুর ধরণ নিয়ে পরিচালিত হওয়া এক গবেষণার বরাত দিয়ে ডা: হাবিব বলেন, “জীবাণুদের আমরা মাল্টি ড্রাাগ রেজিস্ট্যান্ট, এক্সটেনসিভ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট আর প্যান ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট – এই তিন ভাগে ভাগ করেছি। যার মধ্যে প্যান ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হল এমন জীবাণু যার বিরুদ্ধে কোন অ্যান্টিবায়োটিকই কার্যকর নয়।”

“প্রচলিত কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব নয় – এমন জীবাণু পাওয়া গেছে প্রায় সাত ভাগ।”

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টান্ট হবার কারণ কী?

মি: হাবিবের মতে সংক্রমণ রোধের প্রাথমিক ধারণা ও কাঠামোগত পরিবেশ না থাকা বাংলাদেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টান্স তৈরির অন্যতম প্রধান কারণ।

তিনি বলেন, “বাংলাদেশের বাস্তবতায় হাসপাতালগুলো, বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালগুলো, জীবাণুর প্রধান আবাসস্থল এবং সংক্রমণ ছড়ানোর প্রধান জায়গা। হাসপাতালগুলো সবসময় জনাকীর্ণ থাকায় সেখানে জীবাণুর সংক্রমণ দ্রুত ছড়ায়।”

“হাসপাতাল বোঝাই হওয়ার কারণে কোনো সার্জারি হওয়ার পর চিকিৎসকরা রোগীদের বেশি বেশি অ্যান্টিবায়োটিক দেন যেন ইনফেকশন না হয়ে যায়। কারণ মানুষে বোঝাই হাসপাতালে একজন জটিল রোগীর বিভিন্ন ধরণের রোগে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।”

এছাড়া দেশের প্রত্যেক হাসপাতালে কোন রোগীকে, কী কারণে, কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হল – তার নির্দিষ্ট তালিকা এবং সে বিষয়ে গবেষণা না হওয়াও দীর্ঘ মেয়াদে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টান্স তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেন মি: হাবিব।

গ্রাহক পর্যায়ে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ বেচা-কেনার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নজরদারি না থাকাও রেজিস্টান্স তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া আরো কয়েকটি কারণে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টান্ট হয়ে থাকে, এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো—

• বিনা প্রেসক্রিপশনে ঘনঘন অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করলে

• পুরো কোর্স শেষ না করে মাঝপথে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া বন্ধ করলে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না

• প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হলে

• ভাইরাসজনিত কোন অসুখে, অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে এমনি সেরে যেত, সেখানে বিশেষ করে শিশুদের অ্যান্টিবায়োটিক দিলে।